èç¦å½å®¶âé»æ²³æµåçæä¿æ¤åé«è´¨éåå±âæç¥ï¼ä»¥é»æ²³âå åæ¹¾âå

¸ååºåä¸ºæ ¸å¿å®ä¹ åºï¼ç¬¬åå

å±å

¨å½é«æ ¡éå¤å°çèåå®ä¹ 顺å©å¼å±ã�

7æ�28æ¥è³8æ�1æ¥èåéå¤å®ä¹ å¼å¯äºé西段ï¼éç¹èå¯ç§¦å²åéºé»åå°è²ä¸æ²³æµæ ¼å±ãæ³¾æ¸åæå½¢ææºå¶åæ¼åè¿ç¨ãæ´å·é»åå

¸ååé¢ä¸æ°ååè¿åå²ã沿岸æ°å建设ä¸å¯æç»åå±ãé»åé«åçææ¢å¤ä¸æ²»çæªæ½çã�æé¢å¸¦éæå¸ä»£è±«æ°ã�2022级å°çç§å¦ä¸ä¸ææåå¦å人æå°çä¸å乡è§åä¸ä¸æéºåå¦å

±ååå äºæ¤æ¬¡éå¤å®ä¹ ã�

å¼å¹å¼åå¦æ¯æ¥å�

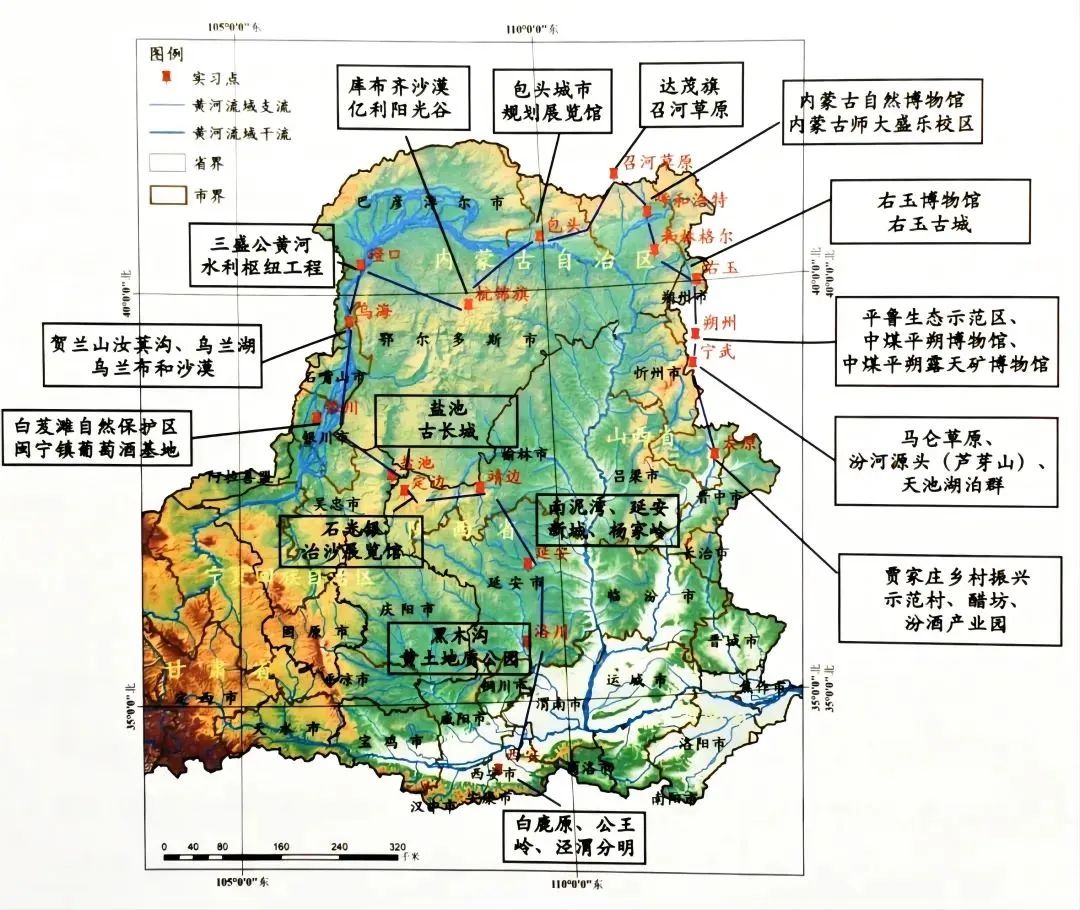

å�1 èåå®ä¹ èå¯è·¯çº¿

7æ�29æ¥ä¸å�8:30-12:00ï¼ç¬¬åå

å±å

¨å½é«æ ¡å°çå¦èåéå¤å®ä¹ å¼å¹å¼æ¨ä¸é¢è®²åº§å¨é西å¸è大å¦ï¼é¿å®æ ¡åºï¼ç°å®¶ç³ä¼å 顺å©å¬å¼ãå京大å¦å°çä¸æµ·æ´ç§å¦å¦é¢é¹¿åç

ææã山西å¸è大å¦å¯æ ¡é¿è£æ²»å®ææã西å大å¦åå¸ä¸ç¯å¢å¦é¢é¢é¿å®è¿åææåå«å°±âé»åå 积ãé»åé«åä¸ç¯å¢åè¿ââé»æ²³å å弯æ²æ¼ ä¸æ²å°ââé»æ²³æµåæ°´-ç�-人系ç»åè°ä¸å¯æç»åå±âè¿è¡å¦æ¯æ¥åï¼æ¥åè§åº¦ä¸°å¯å¤æ ·ï¼å

容深å

¥æµ

åºï¼ç°åºäºå¨ççã�

å�2 å¦æ¯æ¥å

å�3 代豫æ°èå¸åè¨æé®

西å®å¤é½ï¼è§£ç å¤äººç±»çåå¯ç ä¸å¤§å°å°è®�

7æ�29æ¥ï¼å®ä¹ éä¼å¨è¥¿å大å¦åå¸ä¸ç¯å¢å¦é¢å¼ çæ±ææç带é¢ä¸ï¼åå¾å

·æéè¦èå¤ä¸å°è´¨ä»·å¼çå

¬çå²èç°ç¿äººéåè¿è¡å®å°èå¯ãæ´»å¨ä¸ï¼å¸ç们ä¸ä»

åè§äºéååç©é¦å

å±åºçç¾ä½ä»¶ç³å¨ãåç³ççè´µæç©ï¼è¿æ·±å

¥éå¤ï¼è¿è·ç¦»è¯¦ç»è§å¯äºç¾ä¸å¹´åå½¢æçæ°ç代å°å±åééè¿èå¯éåå¨è¾¹çèªç¶å°çç¯å¢ï¼éç¹å´ç»è¯¥å¤å

¸åçå°å±åé¢ç»æåå¤å壤å±çåè²ç¹å¾è¿è¡ç³»ç»å¦ä¹ ï¼å¸ç们深å

¥æ¢è®¨äºè¿äºå°è´¨è®°å½æè´å«å¹¶åæ çè¿å¤ç¯å¢ç¶åµä¸æ°åååç¹å¾ã�

éåå¸çåå¾çæ²³é¶å°èå¯ãä½ä¸ºé西ä¸åé¨æ¸æ²³çä¸çº§æ¯æµï¼çæ²³åè²äºé»åé«ååç¼éå°å¤æ¯å°åä¸ç§¦å²é 山带è¿æ¸¡åºãåæ´»è·çæ°æé è¿å¨å½±åï¼æ²³æµä¸åä¸ä¾§èä½ç¨å¡é äºå

¸åçé¶æ¢¯ç¶æ²³è°·å°è²ãå¦çéè¿æææ¯è§ç

§çï¼ä»æé æ¬åãæ°åæ³¢å¨å人类活å¨è§åº¦ï¼åæäºé¶å°åè²ç主æ§æºå¶åå

¶æ¶ç©ºåå¼è§å¾ï¼å¹¶æ¢è®¨äºå·¦å²¸ç½é¹¿å¡¬é¡å³å´å£çæå ã�

7æ�30æ¥ä¸åï¼å¸ç赴西å®é«éµèå¯æ³¾æ¸åæç°è±¡ãå¨äº¤æ±å¤ï¼å¦çå®ä½åç线ï¼è®°å½å¨è¾¹åå°å©ç¨å两河æµæµåº¦ã带éèå¸ç»åæ¯è§ãèè½ãå°è²ãåå°å©ç¨çè¦ç´ ï¼è®²è§£æ³¾æ¸ä¸¤æ²³æ°´æç¹å¾åå

¶ä¸äººç±»æ´»å¨çå

³ç³»ï¼å¼å¯¼å¦çææ¡åºååææ¹æ³ï¼å»ºç«âæ°´æå·®å¼�-æµåä¸å«é¢å

³èâ认ç¥ã�

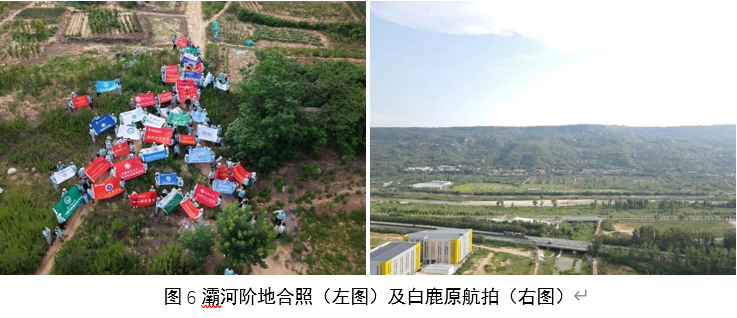

å�7 æ³¾æ¸åæç°è±¡

红è²å»¶å®ï¼è¿½å¤æä»è°±åæªæ¥åç«

7æ�31æ¥ä¸åï¼å¸çæµè¾¾æ´å·é»åå½å®¶å°è´¨å

¬åï¼æ·±å

¥é»æ¨æ²è¾¨è¯é»ååé¢å±çã触æ¸ä¸å年代é¢ç²ãä½ä¸ºé»åé«åå

¸åä¾µèæ²è°·ï¼é»æ¨æ²å°å±åé¢å®æ´ï¼åºé²é©¬å

°é»åï¼Q3ï¼ã离ç³é»åï¼Q2ï¼åååé»åï¼Q1ï¼ï¼æ¯ç 究é»åæ²ç§¯åºåä¸å¤æ°åæ¼åççæ³å°ç¹ãå¸çè¿å¦ä¹ äºé»åç 究åå²ãæ´å·æååé£å人æ

ï¼æååä¸çå¢éâä»ä¸æé»å追é®å°çåå²âçç§ç ç²¾ç¥ã�

åæ¥ï¼éä¼å¨å»¶å®ç»§ç»èå¯ï¼å»¶å®æ°åå山填æ²å½¢æçâ空ä¸å¹³åâï¼æ¯çæèå¼±åºâåå±±è¦å°âçèä¾ï¼çº¢è²å°æ æ¨å®¶å²ä¸å泥湾åæ示äºå°çç¯å¢å¯¹ç产çæ´»ç约æï¼å

¶ä»âç泥湾âå°âéå好æ±åâççæå·¨åï¼å±ç°äºç³»ç»æ²»ççææãå¨èå¸å¼å¯¼ä¸ï¼å¸çè¿ç¨ç»¼ååææ¡æ¶ï¼ç解延å®ç©ºé´æ¼åä¸é«åçææ¢å¤åç¨ï¼æ·±åäºå¯¹åºå人å°çç¾ç¹æ®æ§ç认è¯ã�

å�9 延å®æ°åï¼å·¦å¾ï¼åå泥湾ï¼å³å¾ï¼èªæå½±å

å�10 å

徽广åºåå½±

å®è¾¹ç»¿è¿¹ï¼�"æ²é人è¿"æç绿è²é¿å

8æ�1æ¥ä¸åï¼å¸çèµ´å®è¾¹å¿ç³å

é¶æ²»æ²é¦èå¯ã该é¦éä¸å±ç¤ºäºç³å

é¶å¸¦é¢ç¾¤ä¼å¨æ¯ä¹ç´ æ²æ¼ åç¼çèµ·â绿è²é¿åâçäºè¿¹ï¼è¯ éäºâä¸æå°é¾ãæ¢ä¸ºäººå

ãå¿ å®åªåãç¢å¿ä¸æ¸âçæ²»æ²ç²¾ç¥ãéåï¼è£æ²»å®ææä»ç»äºæ¯ä¹ç´ æ²å°æ°åå¾11 è£æ²»å®ææ讲解æ¯ä¹ç´ æ²å°èªç¶æ¦åµ

ç¹å¾ï¼å¼ºè°çæä¿®å¤ééµå¾ªèªç¶è§å¾ãç§å¦ç»¿åï¼æ¹è½æ¢å¤çæ并å®ç°åèµ¢ã�

å�11è£æ²»å®ææ讲解æ¯ä¹ç´ æ²å°èªç¶æ¦åµ

éå¤å®ä¹ ï¼é西段ï¼å¦çæ±æ�

é西段éå¤å®ä¹ æ±æ¥äºé西段ç»æä¹é

顺å©å¼å±ãå¦ç们以å°ç»ä¸ºåä½ï¼å´ç»éå¤å®ä¹ ä¸çæè§ãææãææå±å¼æ±æ¥ãå¦çåç»æ±æ¥äºéå¤èå¯è§é»ä¸æèï¼éè¿é®é¢åç°ãåæå°å½¢æç»è®ºçè¿ç¨ï¼å±ç°äºå®ä¹ ææã�

å�12 å°ç»è®¨è®ºæ±æ¥