8æ�7æ¥è³8æ�11æ¥ï¼ç¬¬åå

å±å

¨å½é«æ ¡å°çå¦èåéå¤å®ä¹ éä¼æ¥å°å±±è¥¿çï¼å¼å§äºä¸ºæ5天ç山西段å®ä¹ ã山西段线路横跨æåãæ西ååæä¸çâ表é山河å°ãç¾ä¸½å åæ¹¾â为ç¹è²ï¼å

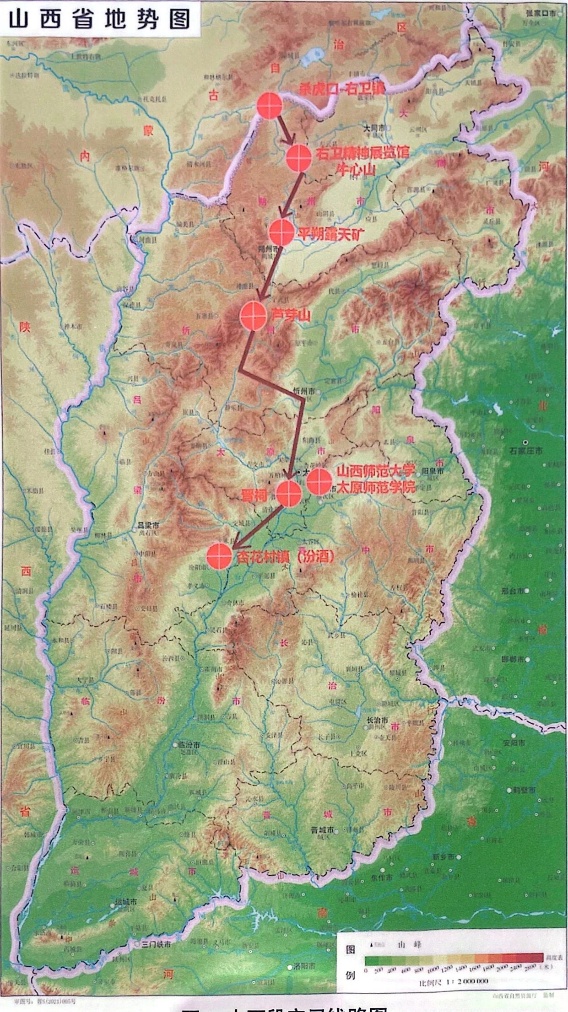

·ä½è·¯çº¿ä¸ºï¼å³ç�-æå·-å®æ¦-太åï¼å¦å�1æ示ï¼ã�

å�1 山西段éå¤å®ä¹ è·¯çº�

é走西å£ï¼æ¢è®¿é¿åå

³éãææå³å«ç²¾ç¥�

8æ�7æ¥ä¸åï¼å®ä¹ éä¼ä¸»è¦èå¯äºå³çå¿é¿å沿线çæèå£ãå³å«éçåºæ¬å°çç¹å¾ï¼äºè§£äºå³çå¿ååè¿ãçæ建设ã绿è²äº§ä¸åå±ä¸å½å°èªç¶ã人æå°çç¯å¢ä¹é´çå

³ç³»ï¼ææ°äºåºååå±çå°çç¯å¢ä½ç¨ã�

å�2 æèå£é¿å

å³çæ¯ä¸æ¡ææ西å£æåçåå²èµ°å»ï¼èªå¤ä»¥æ¥æ¯èåæååé»æ²³æå交æµãåæ¹å°æ°æ°æåä¸åæ±æ°æèåçéè¦ééï¼ä¸ä»£éå

³æèå£è§è¯çå²æç沧æ¡ï¼æåç驼éå¼æäºåè·¯ï¼ä¹å¼æäºå¯åº¶åç¹åï¼è¥¿å£çæ

æä¸ä»£ç¸ä¼ ï¼è¡æ°åè ã�

å�3 西å£å¤é

éåå®ä¹ éä¼æ¥å°äºå³çå¿çå³å«éãå³å«å¤åæ¯åèæ°æä¸æ¸¸ç§æ°æ交éçéè¦å沿éµå°ãå³å«å¤ååå¢æ¯æé¿åçéè¦ç»æé¨åï¼å®è§è¯äºâè¡æéªå°âçæ¹é©ï¼ä¹ç»åäºâ走西å£âçè¡æ³ªã太åå¸èå¦é¢çæ°çèå¸å¯¹æèå£åå³å«å¤åè¿è¡äºè¡¥å

ä»ç»ï¼å

容涵çå³çå¿ä»å¤è³ä»çåå²åè¿ãåå¸æ¦åµãåå²å°ä½åå½ä»£åå±ï¼ä»¥åæèå£é¿åæ¦åµï¼å¹¶éç¹è®²è§£äºå±±è¥¿åå³çé¿åçç¹ç¹ä¸ä¿®å¤ç¹è²ã�

å�4 çæ°çèå¸è®²è§£å³å«å¤å

ä¸åæåä¸ç«ï¼å®ä¹ éä¼åè§äºå³çç²¾ç¥å±è§é¦ã该é¦éä¸å±ç¤ºäºå³çå¿å§åä»»é¢å¯¼çåï¼ä»¥âåæä¸å¿

å¨æâçå¢çï¼åååé§æå¿åæ ç§å¥ç®ï¼å¸¦é¢å

¨å¿äººæ°é¿æåææ²»æ²é æãæ¹åçæï¼æç»å®ç°âèæ¼ å绿洲âççæå¥è¿¹ï¼é¸å°±äºå®è´µçå³çç²¾ç¥ãèª2011å¹´èµ·ï¼ä¹ è¿å¹³æ»ä¹¦è®°å

åå

次对å³çç²¾ç¥ä½åºéè¦æ示ï¼å¼ºè°âå³çç²¾ç¥æ¯å®è´µè´¢å¯ï¼ä¸å®è¦å¤§åå¼æ¬âã�

å�5 å³çç²¾ç¥çºªå¿µç¢�

çå¿åçï¼åå¹´ç«å±±å°è®°ã天ç¶å°è´¨è¯¾å �

8æ�7æ¥ä¸åå®ä¹ éä¼åå¾å³ççå¿å±±ãå¨çå¿å±±ç«å±±å°è´¨ç¹ï¼ä¸åº§å½¢æäºä¸æ°ä¸ç«å±±æ´»å¨çé¥ç¶å±±ä½ï¼ä»¥å

¶åè²è¯å¥½ççæ¦å²©æ±ç¶èç被èªä¸ºâ天ç¶å°è´¨è¯¾å âãå京大å¦åèå¹´ææå¨ç°åºæå¦ä¸ï¼ç»åèçæé ç³»ç»ééäºç«å±±å·åç©è´¨çç¸æç¹å¾ä¸å²©æµæ¼åè¿ç¨ï¼åä¸å¸è大å¦é祥æ°ææåéè¿å¯¹æ¯æå½å¤å¤å

¸åç«å±±é¥çå°è²ä¸æå ï¼åæäºå®ä»¬ä¹é´çå¼åå

³ç³»ãåå¦ä»¬ä¿¯èº«ç»è´è§å¯çæ¦å²©ä¸æ¸

æ°å¯è§çæ°åæé ä¸æä»ä½å

å¡«ç¹å¾ï¼å身æåæ¥èªæ°åä¸å¹´åå°çå

é¨å¼ºçå°è´¨æ´»å¨æéåä¸çç贵信æ¯ä¸è§£ç 线ç´�

å�6 çå¿å±�

ç¿åºçæä¿®å¤ï¼ç°ä»£è½æºåå¸çæç»æµç»¿è²åå±ä¹è·�

2025å¹�8æ�8æ¥ä¸åï¼ä¸å½å°è´¨å¤§å¦ï¼å京ï¼ç½ä¸ç§ææ为å®ä¹ å¢é带æ¥ä¸åºä¸é¢å¦æ¯æ¥åï¼éç¹ä»ç»äºå±±è¥¿ä¸ç

¤å¹³æç¿åºè¿å»ä¸åå¹´å¨çæä¿®å¤æ¹é¢æåå¾çæ¾èææãæ¥åä¼å§ï¼ä»ç³»ç»éè¿°äºè¯¥ç¿åºçåºä½ç¹ç¹ãèµæºæ¡ä»¶ä¸å¼åç¶åµï¼éååå©é¥æå½±ååå°å¾èµæï¼ç´è§åç°äºå½å°çå°è²å½¢æï¼ä»¥åæååºæ¤è¢«é建ç代表æ§çæå·¥ç¨å®è·µãç½ææç¹å«å¼ºè°äºç§æèåä¸äº§æååå¨çæä¿®å¤ä¸çæ ¸å¿å°ä½ï¼å¹¶å享äºå¦ä½å°ç§ç å®è·µèå

¥æå¦æ¡ä¾ãå 强ç°åºå®è·µæå¦ä»¥åæ¨è¿è¯¾ç¨ææ¿å»ºè®¾çå®æ½è·¯å¾ãéè¿æ¬æ¬¡å¦ä¹ ï¼åå¦ä»¬ä¸ä»

äºè§£å°ç¿åºçæä¿®å¤çå沿ææ¯åå

¸åç»éªï¼å身æåå°å°çå¦ç论å¨åºå¯¹ç°å®ç¯å¢é®é¢ä¸çéè¦ä½ç¨ï¼ä¹æ´å 认è¯å°ç§æåæ°ãå¢éåä½ä¸â红绿æåâä¼ æ¿å¨ä¸ä¸é¢åä¸çéè¦æä¹ï¼ä»è对æåèªèº«ç»¼åç´ è´¨æäºæ´æç¡®çç®æ ã�

å�7 ç½ä¸ç§ææä¸é¢å¦æ¯æ¥å�

å¬åå®ä¸é¢æ¥ååï¼å®ä¹ éä¼éå³åå¾å¹³é²åºå¤§æ¢æ°´åºè¿è¡å®å°èå¯ãèå¯è¿ç¨ä¸ï¼éè¡ä¸å®¶é¦å

ç³»ç»è§£æäºå±±è¥¿çæ´ä½çæ°´ç³»åå¸ç¹å¾åæ°´èµæºç¶åµï¼éåéç¹ä»ç»äºå¤§æ¢æ°´åºå¨å¼é»å

¥æè¿ä¸è·¨æµåè°æ°´å·¥ç¨ä¸æåæ¥çå

³é®æ§ä½ç¨ï¼å

æ¬å

¶å¨ä¼ååºåæ°´èµæºé

ç½®ãä¿éæµåç¨æ°´å®å

¨ä»¥åæ¯æåºå社ä¼ç»æµåå±æ¹é¢çå

·ä½è´¡ç®ã�

å�8 å¹³é²åºå¤§æ¢æ°´åº�

解ç 山水èåï¼è¦è½å±±ç³»ççæèç»ä¸äººæå°è®°

8æ�9æ¥ï¼å®ä¹ éä¼èµ°è¿è¦è½å±±å½å®¶èªç¶ä¿æ¤åºï¼å

ååå¾æ±¾æ²³æºå¤´ãå¤©æ± æ¹æ³ç¾¤ã马ä»èåä¸ä¸ªå®ä¹ ç¹ä½è§£ç 山水èåçèªç¶å¯ç ï¼æ¢å¯»è¦è½å±±ç³»ççæèç»ä¸äººæå°è®°ã�

é¦ç«ï¼å®ä¹ éä¼æ¥å°æ±¾æ²³æºå¤´ãè¿éç 页岩ä¸ç³ç°å²©å¹¿æ³åå¸ï¼å²©ç³è¯å¥½çéæ°´æ§ä¸å¨æ°´æ§ä¸ºæ°´æºçè积ä¸è¾éæä¾äºä¼è¶çæ°´æå°è´¨æ¡ä»¶ã�

å�9 汾河æºå¤´

æ¥çï¼æ¥å°äºæµ·æ1700ä½ç±³çå¤©æ± æ¹æ³ç¾¤ï¼å å

¶å¨å¹´è¸åéé«è¾¾1500毫米çæ¡ä»¶ä¸ä»è½ç»´æ稳å®çæ·¡æ°´æ°´ä½ï¼å¼åäºå¸ç们çæµåå

´è¶£ã山西å¸è大å¦çå½å¼ºèå¸ä»å°è´¨æé è§åº¦å

¥æï¼æåºè¯¥æ¹ç¾¤åºé¨ä¾æä¾ç½çºªæ¶æå½¢æç紫红è²ç 岩å±ãè¿ä¸å²©å±å

·ææ¾èçéæ°´ç¹æ§ï¼ææé»æäºå°ä¸æ°´ç大éæ¸æ¼ï¼ä»è解éäºæ¹æ³âé³æ±ä¸æ¶¸ãé´éä¸æº¢âçç¹æ®æ°´æç°è±¡ãä¸æ¤åæ¶ï¼å±±è¥¿å¸è大å¦èµµå³°ä¾ èå¸åå¼å¯¼åå¦ä»¬å®å°è§å¯å辨è¯æ¹æ³å¨è¾¹çæºæ°´æ¤ç©ä»¥åæ¹ä¸çæ²æ°´æ¤ç©ãå¨ä¸¤ä½èå¸ç讲解ä¸ï¼åå¦ä»¬è®¤è¯å°ï¼å¤©æ± æ¹æ³ç¾¤ä¹æ以è½å¨é«è¸åç¯å¢ä¸ä¿æ淡水稳å®ï¼æ¢æ¯éæ°´å°è´¨åºåºæ§å¶çâå

天æ¡ä»¶âï¼ä¹æ¯æ¹¿å°çæç³»ç»èªæè°èçâå天æºå¶âï¼ä½ç°äºèªç¶ç³»ç»ä¸æç交åç综åæ§ä¸å¤ææ§ã�

ä¸åæ¶åï¼å®ä¹ éä¼æåæµè¾¾æµ·æ�2721ç±³ç马ä»èåã该åºåå°å½¢å¹³å¦å¼éï¼å å°çº�6600ä½äº©ï¼æ¯ååå°åºè§æ¨¡æ为广éçäºé«å±±èç¸æ¯è§ä¹ä¸ãå¸ç们éè¿ç°åºè®²è§£ï¼ç³»ç»è®¤è¯äºè¦è½å±±å°åºæ¤è¢«çåç´å°å¸¦æ§åå¸è§å¾ãäºé«å±±èç¸å壤çæåè¿ç¨åå

¶å

¸åç¹å¾ï¼ä»¥åæ¤ç±»çæç³»ç»ä¸æ¤ç©çå¤æ ·æ§ç»æåå

¶å¯¹ç¯å¢çé«åº¦éåºæ§ï¼è¿ä¸æ¥å æ·±äºå¯¹é«å¯èå°çæç³»ç»ç»æä¸åè½çç解ã�

å�10 å¤©æ± æ¹æ³ç¾�

å�11 è¦è½å±�

æ¢å¯»æå°æèï¼ä»é

¿é ä¼ æ¿å°çæ乡æçå°çå®è·µ

8æ�10æ¥ä¸åï¼å®ä¹ éä¼æµè¾¾è´¾å®¶åºæï¼å¼å±å±±è¥¿äººæå°çå®è·µè°ç ã该æä½äºå±±è¥¿çæ±¾é³å¸è´¾å®¶åºéï¼å°å¤å¤ªåçå°è¥¿å侧ï¼æ±¾æ²³è°·å°ä¹ä¸ï¼å°å¿å¹³å¦å¼éãæ°ä¸å½æç«åæï¼è´¾å®¶åºæ¾æ¯å½å°éç¹è´«å°æï¼å

¨æé¾ä¸åä¹äºçèå°ä¸ºç碱洼å°ãéè¿ææ¸ ææ°´ãæ¸

æ°´æ´ç¢±ãå¡«é«å«ä½åå¢æ½è¥æç综åæ²»çæªæ½ï¼åæä½äº§ç碱å°éæ¥è¢«æ¹é 为éå®æºæ¢°åä½ä¸çè¥æ²åç°ãå¦ä»ï¼è´¾å®¶åºä¸ä»

åä¸åºç¡åå®ï¼è¿ç§¯æåå±ä¹¡ææ

游çå¤ç§ä¸æï¼éä½ç»æµæç»å¢å¼ºï¼ææ°ç活水平æ¾èæåï¼ä»ä¸ä¸ªè½åæåºè½¬åæ为å¯è£ææç社ä¼ä¸»ä¹æ°åæï¼å±ç°åºè¬åçåå±æ´»åã�

å�12 贾家åºææå²é¦�

8æ�10æ¥ä¸åï¼å®ä¹ éä¼åå¾æ±¾é

æå产ä¸åè¿è¡åè§å¦ä¹ ãæ±¾é

åç©é¦éè¿ç³»ç»æ§çå±éï¼æ¢³çäºæ±¾é

ä»å¤ä»£é

¿é ä½ååå±ä¸ºç°ä»£å½æä¼ä¸çåç¨ï¼æå°åºå°æ¹ç¹è²äº§ä¸çå½¢æä¸æ¼åãé¦èå

æ¬å代é

å¨é

å

·ãä¼ ç»é

¿é å·¥å

·åæç®èµæï¼åç°åºæ±¾é

å¨æåä¼ æ¿ãå·¥èºæ¼è¿ä¸åçå¡é æ¹é¢çåå²èç»ãåå¦ä»¬å¨åè§è¿ç¨ä¸æ³¨æå°ï¼æ±¾é

æ建äºæ¶µçé

¿é

é«ç²±ç§æ¤ãç½é

ç产ãé

ç³ç»¼åå©ç¨ï¼å¦é¥²æå å·¥åæ²¼æ°åçµï¼ççæ循ç¯äº§ä¸é¾ï¼ä½ç°åºä¼ ç»é

¿é ç³»ç»ä¸æè´å«çèµæºå¾ªç¯å©ç¨æºæ

§ãåæ¶ï¼åç©é¦ä¸å±åºçåç±»ç¹è²é

åï¼å¦æ±¾é

ã竹å¶éãç«ç°æ±¾é

çï¼ä»¥åä»å²åè³è¿ç°ä»£çä¸ç³»å饮é

å¨å

·ï¼ä¸ä»

åæ åºæ±¾é³å°åºé¥®é£æåçæ¼åï¼ä¹ä»ä¸ä¸ªä¾§é¢å±ç¤ºäºå½å°æå·¥ä¸ä¸å¶é ä¸çåå±åç¨ã�

å�13 æ±¾é

ç产车é´

éåï¼å®ä¹ å¢éåå¾ç´«æéåè¿è¡åè§å¦ä¹ ãå¨è®²è§£åçå¼å¯¼ä¸ï¼å¸ç们äºè§£å°é£éèµ·æºäºå¤ä»£ç²®é£å¨åä¸çå¶ç¶åç°ï¼åç»å¤ä¸ªæ代工èºç§¯ç´¯ï¼è³ææ¸

æ¶æè¶äºæç并达å°é¼çãç´«æéçä¼ ç»é

¿é 涵çè¸ãé

µãçãæ·ãæäºå¤§æ ¸å¿å·¥åºï¼æ¯éç¯èå对å

¶é£å³å½¢æå

·æéè¦ä½ç¨ï¼å¨é

¿é ä¸æå¶è½¦é´ï¼å¤§å®¶å®å°è§å¯å°ä¼ ç»å¶éæèºçå

·ä½æä½ä¸ç°ä»£ç产ä¹é´çææºç»åã�

å�14 ç´«æéå

å®ä¹ åç»æ±æ¥ä¸éå¹ä»ªå¼�

8æ�11æ¥ä¸åï¼ç¬¬åå

å±å

¨å½é«æ ¡å°çå¦èåéå¤å®ä¹ éå¹å¼äºå±±è¥¿å¸è大å¦ï¼å¤ªåæ ¡åºï¼æ¯ç§å¦å 顺å©ä¸¾è¡ã山西å¸è大å¦å¯æ ¡é¿ç½æå®ãé西å¸è大å¦å¯æ ¡é¿è£æ²»å®ææã太åå¸èå¦é¢ç®¡æåææåå«è´è¾ãæè²é¨é«çæè²å°çç§å¦ç±»ä¸ä¸æå¦æ导å§åä¼å¯ä¸»ä»»é祥æ°ææï¼ä»¥åé西çæçªåºè´¡ç®ä¸å®¶ãå西å®ç³æ²¹å¤§å¦å

å§ä¹¦è®°æ 泱河ææ对æ¬æ¬¡å®ä¹ æ´»å¨è¿è¡å

¨é¢æ»ç»ï¼å¹¶ä¸ºå¨ç»ææ±æ¥ä¸è·å¥çå°ç»é¢åäºå¥é¡¹ãéå¹å¼å¨çççæ声ä¸ç»æï¼æ å¿çæ¬å±èåéå¤å®ä¹ 顺å©å®æã�

å�15 å®ä¹ éå¹ä»ªå¼

å�16 æ±æ¥å±ç¤º

å®ä¹ æ»ç»

第åå

å±å

¨å½é«æ ¡å°çå¦èåéå¤å®ä¹ 以âé»åé»æ²é»æ²³è¡ï¼ç»¿æ°´éå±±ä¸å½æ¢¦â为主线ï¼è·¨è¶é西ãå®å¤ãå

èå¤ã山西åçåºï¼å®æäºå¯¹é»æ²³âå å弯âåºåç综åå°çèå¯ãä»é西çé»åé«åçææ²»çä¸åå¸åå±è§åï¼å°å®å¤çé²é£åºæ²å®è·µï¼ä»å

èå¤çèåçæç³»ç»ä¿®å¤ä¸äº§ä¸ç»¿è²è½¬åï¼åå°å±±è¥¿ççæä¿æ¤ä¸äººæèµæºåååå±ââå段è¡ç¨ç´§å¯è¡æ¥ï¼ç³»ç»ä¸²èèµ·é»æ²³æµåâå åæ¹¾âåºåçå

³é®çæå±éä¸æ·±åææèç»ãå¸çç¨èæ¥ä¸éåç山河ï¼æ·±å»é¢æå°çå¦äººç使å½æ

å½ãâ绿水éå±±âæ¯æ°æ¶ä»£çæ¶ä»£çå·ï¼æ´æ¯ç»ä¸è´ç¨å°ç人çä»·å¼è¿½æ±ãæ¤æ¬¡å®ä¹ æé¢å¸çæ¶è·é¢ä¸°ï¼ä¸èæ¤è¡ã�