�� “黄土黄沙黄河行,绿水青山中国梦�� 为主题,聚焦黄河 “几字弯�� 区域,紧扣国�� “黄河流域生态保护和高质量发展�� 战略,由宁夏大学地理科学与规划学院承办的第十六届全国高校地理学联合野外实习(宁夏段)在宁夏顺利开展,为期 3 天的探秘之旅圆满落幕��

此次联合野外实习由教育部高等学校地理科学类专业教学指导委员会指导,全国大学生地理学野外联合实践教学高校联盟、教育部全国地理学野外实践教学虚拟教研室及陕西师范大学联合主办,西北大学城市与环境学陀��宁夏大学地理科学与规划学院、内蒙古师范大学地理科学学院、太原师范学院地理科学学陀��山西师范大学地理科学学院共同承办��

本次联合实习全程历时 15 天,吸引了来自北京大学、北京师范大学、南京大学、华东师范大学、武汉大学、兰州大学、天津大学、中山大学、东北师范大学、哈尔滨师范大学、首都师范大学、福建师范大学、云南师范大学等 51 所高校�� 200 余名师生参与。师生们齐聚一堂,共同开启了这场探索自然奥秘、提升专业素养的学术实践之旅��

2025��8��1日至3日,实习队伍在宁夏开展实践活动,师生先后走进盐池县长城关、灵武白芨滩国家自然保护区、闽宁镇及贺兰山等地,探索气候与文明互动、防沙治沙成果、脱贫实践及地质地貌演化等地理课题��

脚踏关隘:在长城关解码气候与文明的对��

8��1日下午,实习队伍抵达盐池县长城关博物馆,长城关命名打破传统关隘以地名或方位命名的惯例,成为明长城全线唯一以“长城”命名的关隘。在此,实习师生了解了长城与盐池这片土地跨越两千年的军事、文化、经济故事,欣赏了国宝级文物——窨子梁唐墓群(花马池镇)胡旋舞石刻墓门��

随后,队伍前往盐池境内古长城遗址,阅读这部铺陈在荒漠草原上的立体史书。盐池境内的长城是宁夏保存最为完好、种类最为繁多的长城段落,被誉为宁夏的“露天长城博物馆”。我校侯迎老师利用地图与图表,就长城沿线气候与环境变迁、墙体南移与15��17世纪“小冰期”的对应关系、选址��400毫米年等降水量线的重叠等议题进行介绍,并现场提问,引导学生思考��

深入沙海:白芨滩里的“固沙魔方��

8��2日上午,实习队伍首先来到了全国防沙治沙展览馆。博物馆以“三北”防护林工程为主线,系统呈现中国防沙治沙的历史进程、技术创新和生态效益。实习师生在此了解到宁夏面临的沙地合围形势、沙漠对黄河生态造成的威胁以及宁夏在防沙治沙方面的突出成就��

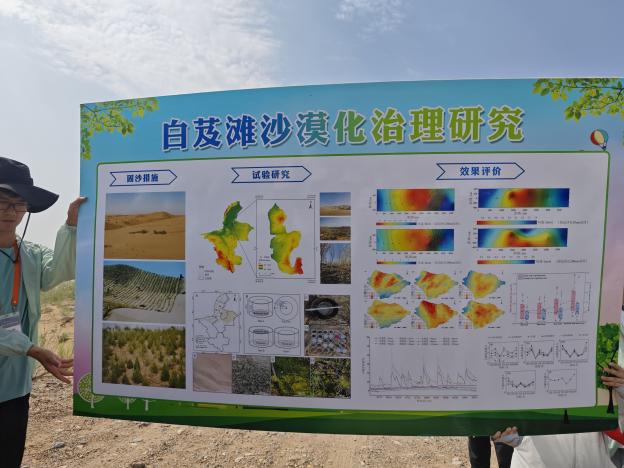

随后在灵武白芨滩国家级国家自然保护区,我校展秀丽老师就白芨滩沙漠化治理研究进行介绍,重点介绍了“草方格”固沙技术及其相关科研成果��

跨越山海:闽宁镇的“干沙滩”到“金沙滩��

下午,队伍跨越黄河继续向西行进,来到了永宁县闽宁镇,在镇史馆参观闽宁��28年对口扶贫协作历程、从“干沙滩”到“金沙滩”的沧桑巨变��

随后,实习队伍来到原隆村进行入户调查,与村民们进行面对面的交流,实地感受脱贫成果��

傍晚时分,队伍来到立兰酒庄。讲解员介绍了从种植、酿造到陈酿的全过程,强调温控、湿控与橡木桶烘烤等级对风味形成的影响��

8��3日,实习队伍前往贺兰山。其地貌类型因构造、岩性与外力作用差异而呈现多元组合,现场可见褶曲、断层等不同地质构造。我校张鑫老师抛砖引玉,简要介绍了贺兰山的形成过程,随后北京大学刘耕年老师讲解了第四纪冰川对山体形貌的塑造,北京师范大学哈斯老师补充说明贺兰山的构造演化。三位老师的讲解让学生对内外营力对地貌的共同影响有了更深刻的感受��